Реформы во Франции в начале XX века

Реформизм становился все более заметной составляющей и в идеологии французского марксизма в начале ХХ века. Важную роль в этом сыграла небольшая политическая группа независимых социалистов, близкая к левому крылу партии радикалов. Жан Жорес, начинавший политическую карьеру среди независимых социалистов, стал одним из лидеров рабочей партии и наиболее авторитетным сторонником тактики «левого блока» — коалиции социалистов и радикалов.В 1899 г. представители всех крупнейших социалистических организаций Франции сформировали общий консультативный орган — Генеральный совет. Так был сделан первый шаг к созданию единой социалистической партии Франции. Но вхождение независимого социалиста Александра Мильерана в состав республиканского правительства Вальдека-Руссо вновь внесло раскол в ряды социалистов. Группировка Ж. Геда в Рабочей партии и бланкисты под руководством П. Вайяна выступили с резким протестом против «оппортунизма» Мильерана, тогда как сторонники Ж. Жореса поддержали идею правительства «защиты республики» как широкой левоцентристской коалиции.

Кабинет Вальдека-Руссо находился у власти до 1902 г. Итоги его деятельности были, на первый взгляд, достаточно скромны.

Компромиссное решение дела Дрейфуса — признание Дрейфуса виновным и его помилование по состоянию здоровья — не устроило

ни один из противоборствующих лагерей. Но опасность открытого гражданского конфликта была ликвидирована. Правительство

сумело сориентировать практически все политические силы на конструктивное участие в подготовке парламентских выборов 1902 г.,

которые должны были закрепить вектор политического развития Франции на последующий период. Столь же осторожной, компромиссной

была политика правительства Франции и в других областях.

Кабинет Вальдека-Руссо находился у власти до 1902 г. Итоги его деятельности были, на первый взгляд, достаточно скромны.

Компромиссное решение дела Дрейфуса — признание Дрейфуса виновным и его помилование по состоянию здоровья — не устроило

ни один из противоборствующих лагерей. Но опасность открытого гражданского конфликта была ликвидирована. Правительство

сумело сориентировать практически все политические силы на конструктивное участие в подготовке парламентских выборов 1902 г.,

которые должны были закрепить вектор политического развития Франции на последующий период. Столь же осторожной, компромиссной

была политика правительства Франции и в других областях.

Был принят закон об одиннадцатичасовом максимальном рабочем дне на промышленных предприятиях смешанной формы собственности, декреты об условиях труда при поставках для государства и коммун, о представительстве в Высшем совете труда выборных делегатов от рабочих союзов, об образовании Советов труда на уровне предприятий, введении восьмичасового рабочего дня для почтовых, телеграфных и таможенных служащих. Все эти шаги были встречены с негодованием консервативными силами, тогда как они критиковались левыми за умеренность. Между тем фактически впервые правительство Франции встало на путь проведения в социально-экономической сфере последовательного курса, не отражавшего политическую конъюнктуру, а ориентированного на формирование стабильной системы производственных отношений.

В правовом ключе правительство Вальдека-Руссо пыталось решить и религиозный вопрос. В 1901 г. был принят закон об ассоциациях, по которому свободное образование любых объединений и групп ограничивалось требованием предварительной заявки и регистрации. Ассоциации могли быть зарегистрированы лишь при соответствии их целей предписаниям закона (не противоречащим «добрым нравам», цельности национальной территории, республиканской форме правления). Под определение ассоциаций подпадали и религиозные конгрегации. Таким образом, правительство Франции предполагало не запрещать конгрегации как таковые, нарушая гражданские права католиков и провоцируя конфессиональную рознь, а поставить их деятельность под правовой контроль государства.

История Франции:

История Франции: полный курс

Политическое развитие Франции в начале XX века

Парламентские выборы во Франции в 1902 г. принесли успех левым. Бесспорным фаворитом на этих выборах оказалась партия радикалов и радикал-социалистов, образованная годом ранее после слияния партии радикал-социалистов с более умеренными группировками левых республиканцев. Обновленная партия радикалов получила 228 депутатских мандатов. При поддержке части социалистов радикалы образовали устойчивое большинство (339 против 252 голосов оппозиции). Учитывая явное "полевение" правительственного блока, Вальдек-Руссо предпочел оставить пост председателя правительства. Его преемником стал Эмиль Комб, один из наиболее авторитетных лидеров французского масонства. Кабинет Комба перешел к более жесткой антицерковной политике. На основании закона об ассоциациях были закрыты 125 женских школ, не прошедших процедуру регистрации. Затем было осуществлено закрытие трех тысяч католических школ, открытых еще до принятия закона 1901 г. Столь же жестко правительство решило вопрос и о 54 конгрегациях, обратившихся с просьбой о регистрации в соответствии с утвержденным порядком. Всем этим религиозным ассоциациям, вне зависимости от рода их деятельности, было отказано в регистрации. Комб объяснял подобную жесткость необходимостью «раз и навсегда обеспечить примат общества над монашеским послушанием».В 1904 г. кабинет Комба внес законопроект о полном отделении церкви от государства, провозглашающей свободу совести, исключение из бюджета всех расходов, связанных с отправлением религиозного культа, переход всего движимого и недвижимого церковного имущества в собственность государства. Однако принятию его помешал «скандал с карточками» — придание огласке попыток правительства получать информацию о религиозных настроениях офицерства через региональные масонские ложи. Правительство Комба сменилось более умеренным кабинетом М. Рувье. Тем не менее спустя год закон об отделении церкви от государства был принят. Большую роль в этом сыграли социалисты, все фракции которых объединились в 1905 г. в единую партию СФИО (Французская секция рабочего интернационала). Лидер этой партии Жан Жорес стал одной из наиболее заметных фигур в левом блоке и главным глашатаем антиклерикального курса.

В 1906 г. во Франции состоялись очередные парламентские выборы. Их результаты показали, что правительственный курс

встречает поддержку большинства избирателей. Правая оппозиция сумела сохранить лишь 174 из прежних 232 депутатских

мандатов. Партия радикалов и радикал-социалистов отныне получила устойчивое большинство вне зависимости от позиции

социалистов. К власти пришло правительство Ж. Сарьена, в состав которого вошли многие ведущие политики левого блока —

лидер радикал-социалистов Ж. Клемансо, представитель независимых социалистов А. Бриан, глава близкой к радикалам

Республиканско-Демократической партии Р. Пуанкаре. Спустя год Клемансо уже сам возглавил правительство и сохранял

этот пост до 1909 г.

В 1906 г. во Франции состоялись очередные парламентские выборы. Их результаты показали, что правительственный курс

встречает поддержку большинства избирателей. Правая оппозиция сумела сохранить лишь 174 из прежних 232 депутатских

мандатов. Партия радикалов и радикал-социалистов отныне получила устойчивое большинство вне зависимости от позиции

социалистов. К власти пришло правительство Ж. Сарьена, в состав которого вошли многие ведущие политики левого блока —

лидер радикал-социалистов Ж. Клемансо, представитель независимых социалистов А. Бриан, глава близкой к радикалам

Республиканско-Демократической партии Р. Пуанкаре. Спустя год Клемансо уже сам возглавил правительство и сохранял

этот пост до 1909 г.

Ситуация, таким образом, вполне благоприятствовала дальнейшей реализации радикальной программы левого блока. Однако политика кабинетов Сарьена и Клемансо, напротив, оказалась гораздо более умеренной. Причина заключалась в том, что прежний жесткий антиклерикальный курс был связан с попытками упрочить республиканский строй, закрепить достигнутый политический баланс, а не исключить из общественной жизни представителей «правой Франции». Теперь же продолжение такой политики, а также радикальные шаги в области социального законодательства грозили чрезмерно усилить один из полюсов партийного спектра и тем самым дестабилизировать ситуацию, подорвать основы «республиканского синтеза». В результате из широкого списка социально ориентированных законопроектов в эти годы было принято лишь два — об обязательном коллективном отдыхе по воскресеньям и о рабочих и крестьянских пенсиях (в умеренной редакции, предусматривавшей возрастную шкалу в 65 лет и формирование пенсионных фондов из отчислений трудящихся и предпринимателей при минимальном участии государства).

Переход радикалов на новые позиции вызвал сближение их с более умеренными республиканскими группировками и активизацию левой оппозиции. Во Франции участились трудовые конфликты, акции протеста со стороны профсоюзов. На выборах 1910 г. социалисты из СФИО сумели увеличить свою парламентскую фракцию до 74 мест при том, что представительство радикалов несколько сократилось. Существенной проблемой стала и чехарда кабинетов — с 1911 по 1914 г. сменилось восемь кабинетов. Поводами правительственных кризисов были конфликты между парламентскими фракциями, борьба вокруг министерских портфелей, вхождения в состав кабинетов тех или иных политиков, сложности с прохождением законопроектов в Сенате, но подлинной причиной было стремление республиканцев в максимальной степени и любой ценой сохранить стабильность и равновесие власти. Очевидной становилась оборотная, негативная сторона идеи республиканского синтеза. Власть, главной целью которой было достижение гражданского согласия в обществе на компромиссной основе, становилась все менее способной к политическим решениям, направленным на преобразование самого общества. Даже закон 1913 г. о возвращении к трехлетнему сроку военной службы, отмененному в 1905 г. вызвал острую дискуссию в парламенте, несмотря на очевидную угрозу мировой войны. Правительственные кабинеты предвоенного периода не смогли предпринять сколько-нибудь эффективные шаги и в области экономической политики.

Социально-экономическое развитие Франции в начале XX века

К началу XX столетия Франция по-прежнему оставалась одной из наиболее мощных по экономическому потенциалу держав мира. Интенсивно проходила модернизация французской индустрии, в том числе формирование новых отраслей — алюминиевой, химической, цветных металлов. По объему продукции тяжелой индустрии Франция занимала тогда второе место в мире, по производству автомобилей — первое. Чрезвычайно бурно в эти годы развивалось металлургическое производство. Началось все более широкое производственное использование электрической энергии. Франция оставалась лидером Европы по использованию водной энергии. Возросли грузопассажирские перевозки на железнодорожном транспорте, увеличилась общая длина железных дорог в стране. Их протяженность в начале века составила уже более 50 тыс. км (Фракция занимала четвертое место в мире после США, России и Германии). Французский торговый флот насчитывал почти полторы тысячи судов общим тоннажем 2 млн. тонн (пятое место в мире). Всемирная выставка в Париже в 1900 г. продемонстрировала высокий уровень французской научно-технической мысли. Одновременно все более очевидным становилось и нарастание тревожных тенденций в развитии французской

экономики. За период 1870—1913 гг. французское производство в целом выросло в три раза, но в те же годы мировое

производство увеличилось в пять раз. По этому суммарному показателю Франция переместилась со второго на четвертое место, уступив

стремительно набирающим темпы промышленного роста США и Германии. Отставание Франции не носило фатальный характер. Более

того, французская экономика, не пережившая столь стремительного взлета на рубеже веков, оказалась менее уязвима для

циклических кризисов перепроизводства, приобретавших в этот период мировой, универсальный характер. Кризис 1900 г.

сказался, главным образом, на развитии металлургической промышленности, переживавшей бум в предыдущие годы. К 1905 г.

уровень производства был не только восстановлен, но и значительно возрос. Причем он почти целиком обеспечивался

внутренним спросом. Сравнительно легко пережив кризис 1907 г., французская экономика вступила накануне первой мировой

войны в период дальнейшего устойчивого роста. Так, производство стали в 1909—1913 гг. выросло на 54 %. По добыче

железной руда Франция вышла в эти годы на третье место в мире, по разработке бокситов — на первое. Однако эти успехи

все же не позволили Франции добиться таких же темпов роста, как ее основным конкурентам на мировой арене.

Одновременно все более очевидным становилось и нарастание тревожных тенденций в развитии французской

экономики. За период 1870—1913 гг. французское производство в целом выросло в три раза, но в те же годы мировое

производство увеличилось в пять раз. По этому суммарному показателю Франция переместилась со второго на четвертое место, уступив

стремительно набирающим темпы промышленного роста США и Германии. Отставание Франции не носило фатальный характер. Более

того, французская экономика, не пережившая столь стремительного взлета на рубеже веков, оказалась менее уязвима для

циклических кризисов перепроизводства, приобретавших в этот период мировой, универсальный характер. Кризис 1900 г.

сказался, главным образом, на развитии металлургической промышленности, переживавшей бум в предыдущие годы. К 1905 г.

уровень производства был не только восстановлен, но и значительно возрос. Причем он почти целиком обеспечивался

внутренним спросом. Сравнительно легко пережив кризис 1907 г., французская экономика вступила накануне первой мировой

войны в период дальнейшего устойчивого роста. Так, производство стали в 1909—1913 гг. выросло на 54 %. По добыче

железной руда Франция вышла в эти годы на третье место в мире, по разработке бокситов — на первое. Однако эти успехи

все же не позволили Франции добиться таких же темпов роста, как ее основным конкурентам на мировой арене.

Главной причиной относительного замедления темпов экономического развития Франции была структурная специфика французской экономики. Значительное место в отраслевой структуре французской индустрии занимало производство средств потребления. Ювелирные изделия, парфюмерия, обувь, мебель, текстильные изделия оставались наиболее предпочтительными видами экспорта. Лишь накануне первой мировой войны, встав на путь милитаризации экономики, Франция достигла существенных успехов в наращивании продукции машиностроения, судостроении, строительной промышленности. Но при этом более 80 % станков по-прежнему ввозилось из-за границы.

Процесс концентрации промышленного производства во Франции привел к образованию на рубеже XIX—XX вв. мощных монополистических объединений — металлургического синдиката «Комитэ де форж», сахарного и керосинового картелей, военного концерна «Шнейдер Крезо», автомобильных трестов «Рено» и «Пежо», химического концерна «Сен-Гобен». Тем не менее мелкая промышленность в целом преобладала — в 1900 г. 94 % всех предприятий имели от 1 до 10 работников. По-прежнему значительные масштабы сохранял и некапиталистический сектор. По материалам переписи 1906 г. из 2,3 млн. предприятий только 76,9 тыс. были капиталистическими, из которых лишь 9 тыс. являлись предприятиями индустриального типа, тогда как остальные были мануфактурами.

Несмотря на общий рост промышленного производства, в начале XX в. в сельском хозяйстве во Франции было занято более 40 % населения. Аграрный сектор переживал затяжной кризис, начавшийся еще в 80-е годы XIX столетия. Парцеллярный характер крестьянского землевладения препятствовал формированию экономически эффективных, рентабельных хозяйств. В 1908 г. 38 % крестьянских семей владели земельными наделами менее 1 га. Мелкие хозяйства не давали возможность крестьянам сосредоточить инвестиционные средства, достаточные для технической модернизации производства. Стоимость продукции оказывалась слишком высокой (например, французская пшеница стоила в 20 раз дороже, чем американская). Низкая рентабельность сельскохозяйственного производства стала причиной сокращения площадей виноградников и посевов зерновых культур. Рост животноводства, производства фруктов и овощей не мог компенсировать общие потери аграрного сектора.

Чем больше росли противоречия в развитии реального сектора французской экономики, тем более важной в обеспечении

доходов национального бюджета и частного предпринимательства оказывалась роль финансовой системы. Франция

уверенно лидировала по уровню централизации банковского капитала. Из 11 млрд. франков общей суммы вкладов внутри

страны 8 млрд. сосредоточились в пяти крупнейших банках. Четыре из них обладали монополией на выпуск ценных бумаг.

При этом сложилась чрезвычайно разветвленная система банковских отделений, охватившая всю территорию страны и

позволявшая привлекать клиентуру из самых дальних регионов.

Чем больше росли противоречия в развитии реального сектора французской экономики, тем более важной в обеспечении

доходов национального бюджета и частного предпринимательства оказывалась роль финансовой системы. Франция

уверенно лидировала по уровню централизации банковского капитала. Из 11 млрд. франков общей суммы вкладов внутри

страны 8 млрд. сосредоточились в пяти крупнейших банках. Четыре из них обладали монополией на выпуск ценных бумаг.

При этом сложилась чрезвычайно разветвленная система банковских отделений, охватившая всю территорию страны и

позволявшая привлекать клиентуру из самых дальних регионов.

В начале XX века из 40 млн. французов - 2 млн. были вкладчиками национальных банков. В результате складывалась мощная кредитно-финансовая система, способная обеспечить высокий уровень доходности капиталовложений. Но основной разновидностью финансовых операций стало не промышленное инвестирование внутри страны, а экспорт капитала. Подобная тенденция была универсальной для эпохи монополистического капитализма, но во Франции она приобрела гипертрофированный характер. К 1914 г. из 104 млрд. франков, в которых оценивались ценные бумаги на французском финансовом рынке, лишь 9,5 млрд. приходилось на национальную промышленность. Остальная масса ценных бумаг предоставляла ссудный капитал, преимущественно — зарубежные капиталовложения. Доходность иностранных вложений (4,2 %) превышала доходность внутренних ценных бумаг (3,1 %). Неудивительно, что в таких условиях за период с 1880 по 1914 г. французские капиталовложения за границей утроились и составили 60 млрд. франков. По этому показателю Франция вышла на второе место в мире после Великобритании. Основной сферой размещения капитала были Россия, Испания, Португалия, Австро-Венгрия, Турция. Причем в структуре капиталовложений преобладали централизованные ссудные займы, а не инвестиции в иностранную промышленность.

Такое своеобразное ростовщичество стало отличительной чертой французской экономической системы в начале XX в. Оно не только питало гигантские состояния финансовой элиты, но и обеспечивало существование сотен тысяч мелких рантье. Негативным последствием такой практики явилась угроза инвестиционного голода в самой французской промышленности, чрезмерная зависимость национальной экономики от благополучия финансовой системы. Последствия такой зависимости станут очевидны уже после первой мировой войны.

История Франции:

История Франции: полный курс

|

|

Внешняя политика Франции в начале XX века

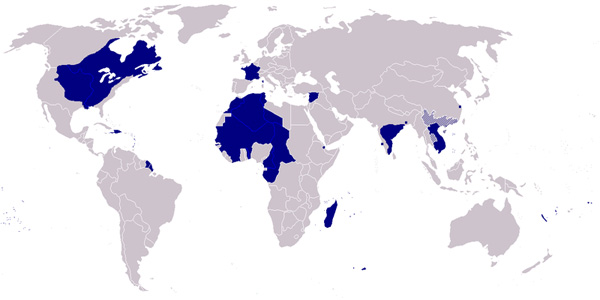

Непосредственным следствием наращивания экспорта капитала стало и возобновление французской колониальной экспансии. Ее основными сферами были Африка и Индокитай. В 80—90-е гг. XIX в. в Северной Африке к Алжиру были присоединены пограничные с Марокко земли, а также установлен протекторат над Тунисом. Окончательно сложились контуры Французской Западной Африки, включившей Сенегал, Французскую Гвинею, Мавританию, Дагомею, Слоновый берег, Верхнюю Вольту, впоследствии — Нигер. В 1895 г. совершилась аннексия Мадагаскара. Договор 1889 г. разделил сферы влияния Франции и Великобритании в Северо-восточной Африке. Уже в конце 80-х гг. на основе французских колоний в Юго-Восточной Азии — Тонкина, Аннама и Кохинхины — окончательно сложился Индокитайский союз, в состав которого в 1893 г. вошла и Камбоджа. Сохранила Франция и свои островные владения в Индийском океане. Таким образом, к началу XX в. складывание французской колониальной империи фактически

завершилось. В последующие годы колониальная политика Франция сосредоточилась вокруг решения двух достаточно локальных

проблем — завершения консолидации своих владений в Экваториальной и Северной Африке. По договору с Великобританией 1904 г.

Франции удалось закрепить контроль над территориями в районе озера Чад, а в 1910 г. с захватом Среднего Конго и Габона

было образовано генерал-губернаторство Французская Тропическая Африка. В Магрибе опорой французского колониального

господства являлись Алжир и Тунис. Опираясь на соглашение 1904 г. с Великобританией, Франция активизировала давление

на султана Марокко и получила контроль над таможенной системой страны. Однако противодействие германской дипломатии

привело к созыву в 1905 г. международной конференции по марокканской проблеме, на которой было принято решение о признании,

независимости Марокко и предоставлении равных прав всем державам, имеющим экономические интересы в этом регионе. Тем

не менее в 1911 г. Франция предприняла военную акцию в Марокко, использовав в качестве повода восстание местных племен.

В ответ на это Германия направила 1 июля 1911 г. в порт Агадир канонерскую лодку «Пантера» и крейсер «Берлин». Лишь

явная поддержка Франции со стороны Великобритании и России удержала Германию от открытого колониального конфликта.

В качестве компенсации за признание французского протектората в Марокко Германия получила часть Конго.

Таким образом, к началу XX в. складывание французской колониальной империи фактически

завершилось. В последующие годы колониальная политика Франция сосредоточилась вокруг решения двух достаточно локальных

проблем — завершения консолидации своих владений в Экваториальной и Северной Африке. По договору с Великобританией 1904 г.

Франции удалось закрепить контроль над территориями в районе озера Чад, а в 1910 г. с захватом Среднего Конго и Габона

было образовано генерал-губернаторство Французская Тропическая Африка. В Магрибе опорой французского колониального

господства являлись Алжир и Тунис. Опираясь на соглашение 1904 г. с Великобританией, Франция активизировала давление

на султана Марокко и получила контроль над таможенной системой страны. Однако противодействие германской дипломатии

привело к созыву в 1905 г. международной конференции по марокканской проблеме, на которой было принято решение о признании,

независимости Марокко и предоставлении равных прав всем державам, имеющим экономические интересы в этом регионе. Тем

не менее в 1911 г. Франция предприняла военную акцию в Марокко, использовав в качестве повода восстание местных племен.

В ответ на это Германия направила 1 июля 1911 г. в порт Агадир канонерскую лодку «Пантера» и крейсер «Берлин». Лишь

явная поддержка Франции со стороны Великобритании и России удержала Германию от открытого колониального конфликта.

В качестве компенсации за признание французского протектората в Марокко Германия получила часть Конго.

К 1913 г. французская колониальная империя охватывала уже 10,6 млн. кв. км. с населением 53,4 млн. человек. Однако французские колонии играли значительно меньшую роль в развитии экономики метрополии по сравнению с ролью колониальных владений в Великобритании. К 1913 г. на колонии приходилось лишь 13 % французского товарного экспорта и менее 10 % импорта. Причина такого положения заключалась в особенностях структуры внешней торговли и капиталовложений Франции — колонии не являлись сферой экспорта предметов роскоши и централизованных ссудных финансовых операций. Но, в силу наметившегося отставания от США и Германии в темпах промышленного роста, Франция оказалась особенно заинтересована в блокировании попыток стран «молодого капитализма» включиться в передел сфер колониального влияния. Колониальный вопрос превратился в один из важнейших для внешней политики Франции в начале XX в.

Во внешнеполитическом положении Франции к началу XX столетия произошли существенные изменения. Франко-германское противостояние, лишь усугубившееся заключением франкфуртского мирного договора, привело к оформлению стратегического союза Франции с Россией. Эта принципиально новая политическая комбинация коренным образом меняла расстановку сил в Европе. Угроза локального конфликта между ведущими державами была снята, однако началась ускоренная консолидация противостоящих блоков, что ставило Европу перед опасностью глобальной войны. В 1904 г. к союзу с Россией добавилось соглашение с Англией (названное «сердечным согласием» — «Антант кордиаль», оно дало название всему блоку «Антанта»). Окончательно новая группировка оформилась в 1907 г. с подписанием русско-английского договора. Коалиции Франции, Великобритании и России противостоял Тройственный Союз Германии, Австро-Венгрии и Италии.

Основные усилия французской дипломатии в Европе были сосредоточены в эти годы вокруг укрепления Антанты и подготовки к прямому столкновению с германским блоком. Франция сыграла важную роль в расширений контактов стран Антанты с Италией, в том числе пойдя на соглашение с Италией о разделе сфер влияния в Северо-Восточной Африке. В 1912 г. была заключена военно-морская конвенция с Великобританией о разграничении сфер ответственности флотов обеих держав — Великобритания обязывалась обеспечить защиту атлантического побережья Франции, тогда как французский флот брал под свою защиту английские интересы в Средиземноморье. Вместе со своими союзниками Франция активно содействовала консолидации Балканского союза и проявляла крайнюю воинственность после начала балканских войн. Отказываясь от непосредственного вмешательства в зоне конфликта, Франция подтверждала свои союзнические обязательства на случай, если Россия подвергнется агрессии со стороны Германии или Австро-Венгрии.

История Франции:

История Франции: полный курс

История Франции

полный курс

Социально-экономическое и политическое развитие Франкского государства Каролингов

(VIII - IX в.в.)|

|

Франция:

фотогалереи

Вогезы, Франция

Фотогалерея

Озера Франции

Фотогалерея

Озеро Блан (Эльзас, Франция)

Фотогалерея

Центральный массив, Франция

Фотогалерея

Город Мийо, Франция

Фотогалерея

Озеро Лакано (Аквитания, Франция)

Фотогалерея

Пиренеи, Франция

Фотогалерея

Озеро Уртен (Аквитания, Франция)

Фотогалерея

|

|

Новое на сайте

Река Гаронна (Garonne): описание, характеристика, карта

- 26 марта 2021

Альпы (Alpes): характеристика, расположение, климат

- 16 февраля 2021

Горы Юра (Jura): характеристика, расположение, климат

- 04 ноября 2019

Самое популярное

ФРАНЦИЯ: общая характеристика страны (расположение, рельеф, климат, население, экономика)

- свыше 214,1 тыс. просмотров

Горы Франции: пещеры и ущелья Франции. Описание горных цепей Франции

- 145,8 тыс. просмотров

Население Франции: общая характеристика, состав

- 144,4 тыс. просмотров

Гимн Франции: текст, содержание, перевод

- 136,7 тыс. просмотров

История Франции: с древнейших времен до современности

- 118,2 тыс. просмотров

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

!!!