В то же время новые экономические потребности, вызревавшие в недрах старого общества, вызывали попытки опровергнуть всю старую идеологическую систему, противопоставить старым идеям новые, более прогрессивные и передовые воззрения. В XVII в. идейные конфликты во Франции далеко не приняли еще такого открытого и решительного характера, как в следующем столетии, но они имели большое значение в подготовке воинствующей буржуазной идеологии XVIII в.

Католическая церковь во Франции XVII в. по-прежнему была важнейшим орудием охраны феодального порядка. Если вся жизнь простого человека протекала, с одной стороны, под контролем многочисленной местной бюрократии, то, с другой стороны, тот же крестьянин, а отчасти и горожанин, находились под неусыпным надзором и воздействием церкви, воспитывавшей народные массы в духе подчинения своим господам и королевской власти. Незыблемость и непререкаемость авторитета католической веры были, однако, в известной степени подорваны существованием во Франции второй религии в виде протестантизма, гугенотства, узаконенного Нантским эдиктом 1598 г. Наличие в стране двух допущенных законом вероисповеданий открывало щелку для скептицизма, ослабляло мощь католицизма.

Поэтому Людовик XIV с 1661 г. начал серию мероприятий, имевших целью полностью ликвидировать гугенотство. Притеснения и

бесправие заставляли одних гугенотов переходить в католицизм, других бежать из Франции. Поскольку эмигрировали

преимущественно буржуа и ремесленники, это нанесло большой ущерб французской промышленности. В 1685 г. гугенотам

был нанесен завершающий удар: Нантский эдикт был полностью отменен. Однако эта политика религиозной нетерпимости

мало способствовала укреплению власти католицизма над умами французов. Гугенотские писатели из-за границы

распространяли свои послания и сочинения, в которых бичевали с большой силой и абсолютизм и католицизм.

Поэтому Людовик XIV с 1661 г. начал серию мероприятий, имевших целью полностью ликвидировать гугенотство. Притеснения и

бесправие заставляли одних гугенотов переходить в католицизм, других бежать из Франции. Поскольку эмигрировали

преимущественно буржуа и ремесленники, это нанесло большой ущерб французской промышленности. В 1685 г. гугенотам

был нанесен завершающий удар: Нантский эдикт был полностью отменен. Однако эта политика религиозной нетерпимости

мало способствовала укреплению власти католицизма над умами французов. Гугенотские писатели из-за границы

распространяли свои послания и сочинения, в которых бичевали с большой силой и абсолютизм и католицизм.

Вообще влияние церкви на умы французского общества заметно падало. Имевшие место во время народных движений довольно частые факты «кощунства», т. е. враждебного отношения к религиозному культу, свидетельствовали о том, что во французском народе появились зародыши атеизма. На этот очевидный факт кризиса религии разные круги общества реагировали по-разному. Католическая церковь, иезуиты, двор, дворянство старались вызвать «католическое возрождение», обновить духовную силу католицизма, используя, в частности, такой метод воздействия на психику масс, как религиозная благотворительность.

Дворянское «Общество святых даров», боровшееся всеми средствами, подобно иезуитам, с неверием и упадком «благочестия», создало сеть новых религиозных организаций в среде простого народа. Одна часть духовенства, поддерживаемая чиновной буржуазией, искала возрождения религиозного чувства народа путем обновления католицизма. Это направление — янсенисты (последователи голландского богослова Корнелия Янсена), сгруппировавшиеся вокруг монастыря Пор-Рояль под Парижем. Но янсенисты не приобрели сколько-нибудь широкого влияния в народе, оставаясь своего рода аристократической сектой.

В то же время наиболее передовые французские философы XVII в. — Гассенди, Бейль и др., не порывая еще открыто с религией, сосредоточили уже внимание на обосновании материализма и религиозного скептицизма, т. е. оправдывали и косвенно обосновывали неверие.

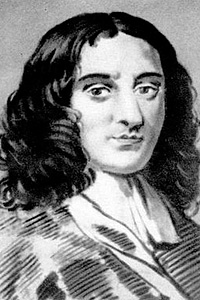

Пьер Бейль (1647—1706), гугенот-эмигрант, прославился критикой религиозной нетерпимости и пропагандой религиозного скептицизма, который нашел наиболее яркое выражение в его знаменитом «Историческом и критическом словаре», являющемся первой энциклопедией нового времени.

Бернар Фонтенель (1657—1757) всю свою долгую жизнь был горячим пропагандистом науки, борцом против невежества и суеверий. Его популярные работы вроде «Бесед о множестве миров», написанные с большим остроумием и литературным блеском, во многом предвосхищают просветительские идеи энциклопедистов, а его философские труды, направленные против идеалистических воззрений в естествознании, подготовили победу механистического материализма в научной литературе эпохи Просвещения.

Наконец, из недр народа вышел деревенский священник Жан Мелье (1664—1729), сумевший в начале XVIII в. дать уже цельную философскую систему атеизма и материализма.

Абсолютная монархия стремилась подчинить своему контролю всю культурную жизнь страны. С этой целью правительство начало

создавать академии. По примеру французской Академии в 1663 г. организуется Академия надписей, а затем в 1666 г. Академия

наук. В 1663 г. утверждается новый устав Академии живописи и скульптуры, в 1671 г. учреждается Академия архитектуры.

Король назначал писателям и художникам пенсии и премии, брал их под свое покровительство, превращал в своего рода

государственных служащих. За это они должны были прославлять мощь и величие абсолютистской Франции, развлекать короля

и его придворных. Королевский двор был призван стать законодателем художественного вкуса.

Абсолютная монархия стремилась подчинить своему контролю всю культурную жизнь страны. С этой целью правительство начало

создавать академии. По примеру французской Академии в 1663 г. организуется Академия надписей, а затем в 1666 г. Академия

наук. В 1663 г. утверждается новый устав Академии живописи и скульптуры, в 1671 г. учреждается Академия архитектуры.

Король назначал писателям и художникам пенсии и премии, брал их под свое покровительство, превращал в своего рода

государственных служащих. За это они должны были прославлять мощь и величие абсолютистской Франции, развлекать короля

и его придворных. Королевский двор был призван стать законодателем художественного вкуса.

Что касается изобразительных искусств Франции второй половины XVII века, то здесь

отрицательную роль играла педантическая опека Академии. Она сковывала творческие искания художников, от которых

требовали беспрекословного подчинения неким будто бы неизменным и общеобязательным эстетическим канонам.

Что касается изобразительных искусств Франции второй половины XVII века, то здесь

отрицательную роль играла педантическая опека Академии. Она сковывала творческие искания художников, от которых

требовали беспрекословного подчинения неким будто бы неизменным и общеобязательным эстетическим канонам.

Все большую популярность приобретал теперь жанр галантной трагедии. Прециозные драматурги развлекали аристократическую

публику и ослепленных великолепием высшего общества обывателей, излагая в утонченной драматической форме злободневные

происшествия придворного быта, героизируя авантюрные похождения именитых обитателей Версаля.

Все большую популярность приобретал теперь жанр галантной трагедии. Прециозные драматурги развлекали аристократическую

публику и ослепленных великолепием высшего общества обывателей, излагая в утонченной драматической форме злободневные

происшествия придворного быта, героизируя авантюрные похождения именитых обитателей Версаля.

Буало (1636—1711) был сыном судейского чиновника. Пройденный им творческий путь сложен и извилист. Он дебютировал в

литературе в 60-е годы XVII века своими смелыми, остроумными и весьма резкими по тону «Сатирами». В них он позволял

себе иронические высказывания о религии и едкие выпады против государственных деятелей вплоть до самого Кольбера.

Буало (1636—1711) был сыном судейского чиновника. Пройденный им творческий путь сложен и извилист. Он дебютировал в

литературе в 60-е годы XVII века своими смелыми, остроумными и весьма резкими по тону «Сатирами». В них он позволял

себе иронические высказывания о религии и едкие выпады против государственных деятелей вплоть до самого Кольбера.

Драматургия Расина представляет собой по сравнению с творчеством Корнеля новый этап в развитии классицистической

трагедии. Если Корнель в мощных, овеянных духом героики образах воспевал в первую очередь процесс укрепления единого,

централизованного государства, то в произведениях Расина на первый план нередко выступает нравственное осуждение

монаршего произвола и бездушия придворной жизни. Эти ведущие идейные мотивы драматургии Расина отражали настроения

передовых кругов французского общества второй половины XVII в. Именно поэтому аристократический лагерь ненавидел и

травил драматурга.

Драматургия Расина представляет собой по сравнению с творчеством Корнеля новый этап в развитии классицистической

трагедии. Если Корнель в мощных, овеянных духом героики образах воспевал в первую очередь процесс укрепления единого,

централизованного государства, то в произведениях Расина на первый план нередко выступает нравственное осуждение

монаршего произвола и бездушия придворной жизни. Эти ведущие идейные мотивы драматургии Расина отражали настроения

передовых кругов французского общества второй половины XVII в. Именно поэтому аристократический лагерь ненавидел и

травил драматурга.

Мольер завоевал для французской комедии право на общенародное признание. Превратив ее в

средство постановки важнейших проблем современной общественной жизни, Мольер обогатил и расширил присущие ей средства

художественной выразительности.

Мольер завоевал для французской комедии право на общенародное признание. Превратив ее в

средство постановки важнейших проблем современной общественной жизни, Мольер обогатил и расширил присущие ей средства

художественной выразительности.

Социальный кризис во Франции 90-х годов XVII века нашел свое яркое отражение и в романе архиепископа Фенелона

(1651—1715) «Приключения Телемака» (1699 г.). Автор облек изложение своих этических и политических воззрений в форму

занимательного рассказа о путешествиях сына древнегреческого героя Улисса (Одиссея) Телемака и его воспитателя Ментора.

Прибегая к иносказаниям, он развертывал критику абсолютной монархии, указывал на лишения народа, намечал утопическую

картину общественных реформ.

Социальный кризис во Франции 90-х годов XVII века нашел свое яркое отражение и в романе архиепископа Фенелона

(1651—1715) «Приключения Телемака» (1699 г.). Автор облек изложение своих этических и политических воззрений в форму

занимательного рассказа о путешествиях сына древнегреческого героя Улисса (Одиссея) Телемака и его воспитателя Ментора.

Прибегая к иносказаниям, он развертывал критику абсолютной монархии, указывал на лишения народа, намечал утопическую

картину общественных реформ.